認知症の相続人がいると手続きができない!?成年後見や生前対策など解決方法を解説

目次

【はじめに】相続人の中に認知症の方がいて、お困りではありませんか?

「親が亡くなったけれど、相続人の一人である兄弟が認知症で話し合いができない…」 「認知症の母に、どうやって遺産分割協議書にサインしてもらえばいいのだろう?」

大切なご家族が亡くなられた後の相続手続き。ただでさえ大変な中で、相続人の中に認知症や知的障がいなど、ご自身の意思をはっきりと示すことが難しい方がいると、手続きが完全にストップしてしまうことがあります。

ご安心ください。法律には、このような状況を解決するための正式な手続きが用意されています。

この記事では、相続の専門家である司法書士が、認知症の相続人がいる場合の具体的な解決策と、将来のために今からできる最善の備え(生前対策)について、分かりやすく解説します。

なぜ?認知症の相続人がいると手続きが「できない」本当の理由

相続手続きの中でも特に重要なのが「遺産分割協議」です。これは「誰が、どの財産を、どれくらい相続するのか」を相続人全員で話し合って決めることです。

この協議が法的に有効であるためには、相続人全員が「自分の意思で判断し、同意する能力(意思能力)」を持っていることが大前提となります。

認知症などにより意思能力が不十分な状態にある方が参加して作成された遺産分割協議書は、たとえ署名や押印があったとしても**「無効」**です。無理やり実印を押させても、法的な効力は一切ありません。銀行や法務局も、その書類では名義変更などの手続きに応じてくれないのです。

解決策①【原則】「成年後見人」を立てて、法的に正しく手続きを進める

意思表示が難しい相続人に代わって、遺産分割協議に参加する代理人が必要です。その法的な代理人を**「成年後見人(せいねんこうけんにん)」**といいます。

成年後見制度とは?

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方を、法律的に保護し、支援するための制度です。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、本人の代理人として財産管理や契約などを行います。

手続きの流れ

-

家庭裁判所への申立て: 親族などが家庭裁判所に「成年後見開始の審判」を申し立てます。

-

調査・鑑定: 裁判所が本人との面談や、場合によっては医師による精神鑑定を行います。

-

成年後見人の選任: 裁判所が、弁護士や司法書士などの専門家、または親族の中から適任者を成年後見人として選任します。

-

遺産分割協議: 選任された成年後見人が本人に代わって、他の相続人と遺産分割協議を行います。

この手続きには、申立てから後見人が選任されるまで2〜4ヶ月程度の期間がかかるのが一般的です。相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)がある場合は、特に早めの行動が重要です。

※本人の判断能力の程度に応じて、**「保佐人(ほさにん)」「補助人(ほじょにん)」**が選任される場合もありますが、基本的な考え方は同じです。

解決策②【例外】成年後見人なしで手続きを進める2つの方法

「後見人を選ぶのは時間も費用もかかりそう…」という場合、以下の方法であれば成年後見人を選任せずに手続きを進められる可能性があります。ただし、大きな注意点があります。

方法1:遺言書に従って遺産を分ける

亡くなった方(被相続人)が、法的に有効な遺言書を遺していた場合、原則としてその内容に従って相続が行われます。遺産分割協議が不要なため、認知症の相続人がいても手続きを進めることができます。

》ポイント 将来、相続人の中に認知症になる可能性のある方がいるなら、「遺言書」を作成しておくことは最も有効な生前対策の一つです。

方法2:法律で決まった割合(法定相続分)で分ける

遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合、法律で定められた相続割合(法定相続分)で財産を分けることになります。これも相続人同士の契約行為ではないため、認知症の相続人がいても手続きは可能です。

【重要】法定相続分で分ける際の「落とし穴」

一見、簡単そうに見えるこの方法ですが、特に遺産に不動産が含まれる場合に大きな問題が起こりがちです。

法定相続分で不動産を相続すると、その不動産は**「相続人全員の共有名義」**となります。 後になって「この不動産を売却して、お金で分けたい」と思っても、売却は法律上の「処分行為」にあたるため、共有者全員の同意が必要です。

その時、認知症の共有者がいれば、結局その方の**「成年後見人」を選任しなければ、不動産を売却することはできない**のです。

「手続きを簡略化したつもりが、かえって将来、もっと大変な手間と費用がかかってしまった…」と後悔されるケースが非常に多いため、安易な選択は禁物です。

解決策③【最善策】将来のトラブルを防ぐ「生前対策」

ここまで読んでお分かりの通り、相続が発生してから認知症の問題に対応するのは大変です。最もスムーズで、ご家族全員の負担を減らせるのが**「生前対策」**です。

① 遺言書の作成

前述の通り、最もシンプルで効果的な対策です。誰にどの財産を渡すか明確にしておくことで、遺産分割協議そのものを不要にできます。

② 家族信託

元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に財産の管理・運用・承継を託す契約です。財産を託す人(親など)が認知症になっても、託された人(子など)が契約内容に従って柔軟に財産の管理や売却ができます。成年後見制度よりも自由度の高い財産管理が可能です。

相続人が認知症になる可能性が分かっている場合、遺言書と並行して家族信託を組んでおくことで、円満な資産承継を実現しやすくなります。

まとめ:手続きを放置せず、まずは専門家へ相談を

| 状況 | 解決策 | メリット | デメリット・注意点 |

| 相続発生後 | ① 成年後見制度 | 法的に正しく、確実な手続きが可能 | 時間、費用がかかる。財産管理が裁判所の監督下に置かれる |

| ② 遺言書に従う | 遺産分割協議が不要でスムーズ | 遺言書がなければ使えない | |

| ③ 法定相続分で分ける | 遺産分割協議が不要 | 不動産があると将来の売却・活用が困難になる | |

| 相続発生前 | 生前対策(遺言・家族信託) | 本人の意思を反映できる。家族の負担を大幅に軽減できる | 元気なうちに準備が必要 |

相続人に認知症の方がいる場合、手続きを放置しても何も解決しません。むしろ、相続不動産が塩漬けになったり、預金が凍結されたままになったりと、状況は悪化する一方です。

どの方法がご自身の状況にとって最適なのかを判断するには、専門的な知識が不可欠です。お困りの際は、お一人で悩まず、お早めに司法書士などの相続の専門家にご相談ください。

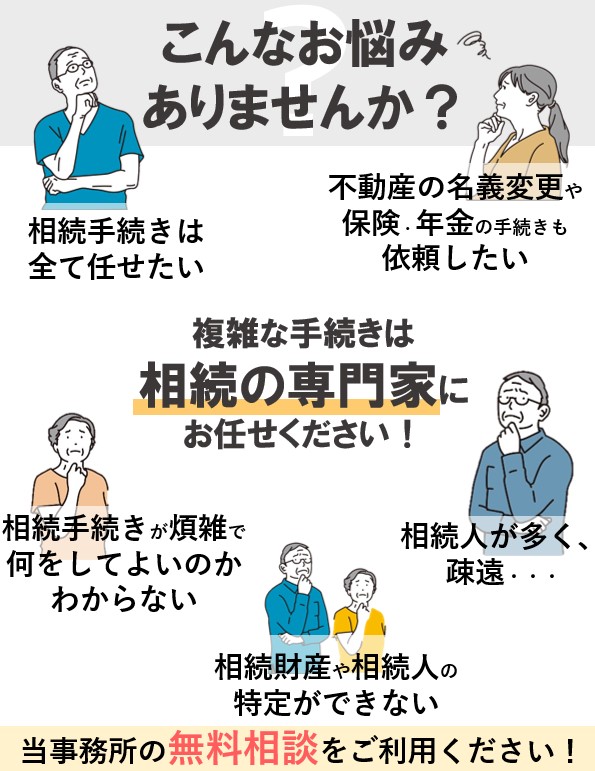

以下のようなことにお悩みではありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐にわたる煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

相続・生前対策の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の遺言作成サポート

「内容のアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方向けのサポートになっております。

| 相続財産の価額 | 報酬額 |

|---|---|

|

2000万円未満 |

165,000円 |

|

2,000万円~4,000万円未満 |

220,000円 |

|

4,000万円~6,000万円未満 |

275,000円 |

|

6,000万円~8,000万円未満 |

330,000円 |

|

8,000万円~1億円未満 |

385,000円 |

|

1億円~ |

要見積もり |

民事信託サポート

| サービス内容 | 報酬額 |

|---|---|

| 民事信託設計コンサルティング費用 |

(信託する財産が1種類の場合) (信託する財産が2種類以上の場合) |

| 民事信託契約書作成費用 | 165,000円(/1契約) |

| 民事信託登記費用 | 110,000円(/1管轄) |

※信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(公正証書作成費用3.3万円から)

※信託契約書の作成費用

※信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用(固定資産税評価額の1,000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1,000分の3)

※信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用(月額1.1万円~)※郵送費等の実費が発生します。

こんなに大変!

こんなに大変! 相続専門!

相続専門!